存钱还要收保管费,恐怕已不是一句玩笑话了。”

文 / 巴九灵

最近,银行的烦恼有点多。

前几天,不少银行网点推出“存5万元送拉布布盲盒”的活动:如果办卡存5万元,3个月定存起步,就能得到拉布布2.0系列盲盒,如果再办一张信用卡,额外送一个拉布布3.0系列的盲盒。随着拉布布成为全球顶流,“一娃难求”的现状让年轻人纷纷涌入银行。

不过,监管很快喊停。

与此同时,随着存款利率不断下行,前两天又曝出不少中小银行新增不少服务收费,其中不乏知名的地方银行。

当这些新闻串在一起,又意味着什么呢?或许,我们可以先从5月份发生的一件事儿聊起。

坐地铁抵房贷

大概一个半月前,湖北发布了一条推文,大意是每个武汉市民可拥有一个“碳账户”,市民只要通过公交、骑行、地铁等11种绿色出行方式,积累碳减排量,就能在一个叫“武碳江湖”的平台上兑换打车券、超市打折券、消费优惠券、公仔、红酒等奖励。

最吸引眼球的地方,是市民可按照“1000克碳排量=2元”的标准,抵扣银行贷款。一位市民当月通过积攒数万碳减排量,抵扣90元的按揭贷款,被当成宣传典型。

很快,“武汉坐地铁抵扣房贷”的新闻遍地飞,群众叫好,专家称赞为“金融创新”,建议全国推广。

妙确实妙,武汉地铁有了客流(2023年亏损5.6亿),地方落实了国家的“碳中和”战略,市民不仅能锻炼身体,还贷也更便捷了,毕竟如今许多银行规定一年只能还两次房贷,还得跑线下。

小巴原本猜想可能是这样运作的:市民积攒碳积分,个人碳账户打通贷款的银行,碳积分可以直接抵扣房贷利息,银行拿着积分在碳市场上进行交易,以弥补提前还贷带来的利息损失(虽然目前银行无法直接在碳市场交易)。

然而,新闻报道中的“抵扣房贷”并没有那么简单。我们的确可以在“武碳江湖”的商城中找到“贷款抵扣”,但却是以“消贷红包”的形式出现的,合作方是本地的M银行,可视为商城中的一家礼品供应商。

什么是消贷红包?使用规则写得很清楚:适用于抵扣消费贷款(按揭贷款、综合消费贷款、个人微型消费贷款)产生的利息。

注意,抵扣的是消费贷的“利息”,按揭贷款指的是汽车金融等分期贷款,和按揭房贷没有半毛钱关系。而且,必须通过M银行办理贷款,个人抵扣的最高金额也只有2000元,所以想靠2000块还点房贷,基本聊胜于无了。

减免利息对老百姓自然是好事,但如果不去办理消费贷,也就不用支付利息,更别提利息抵扣了。

另一个问题是,“利息优惠”真的是银行让利吗?

事实上,我们发现,武汉市正常的9折地铁卡,或是老年卡、学生卡等折扣卡都无法积累碳排放,只有通过招行、云闪付和合作方“碳碳星球”的支付入口,刷原价地铁票才能获取。也就是说,“抵扣贷款”实际上是将市民原本就能享有的10%的乘车优惠当成利息返还。

我们基本上可以判断,银行不可能无缘无故让利,“免费的午餐”不符合多方利益交换规律,而“坐地铁抵房贷”显然是媒体以讹传讹,且大概率是银行的营销行为。

银行的“渠道焦虑”

这件事在一定程度上折射了近两年的趋势:银行在线上线下的消费优惠(如平台满减)、贷款电话、营销活动明显多了起来,本质都指向一个问题,那便是银行的“渠道焦虑”。

净息差是银行的主要盈利来源,一方面要将资金以极低的成本吸收进来,一方面又要将资金尽可能贷出去,但随着楼市、消费的低迷和制造业的转型,贷款业务就显得十分困难了——今年一季度,住房贷款缩水9%,到了4月份,住房贷款继续减少605亿元,而经营贷减少521亿元。

银行贷款业务

试问阁下该如何应对?

第一种方式是打价格战。你低我更低,利息是每天产生的,只要能贷出去,多少能获得利息,而消费贷成为弥补信贷增长的重要渠道。这才有了年初各大银行疯狂打消费贷广告的一幕:今天你3%,明天他2.85%,后天我2.58%……

但打价格战的弹药毕竟是储户的存款,且一季度净息差(1.43%)已低于同期不良贷款率(1.51%),资金成本与资产质量倒挂时,会引发金融风险。于是监管部门出手了,规定消费贷年化利率不得低于3%。

第二种方式就是银行找各种渠道,跟商城合作是一种渠道,以卖理财产品的名义招聘也是一种渠道,当然,最粗暴的渠道模式莫过于“返点”。

以前房地产高歌猛进的时候,银行通常要让贷款方搭配理财或保险产品才会爽快放贷,房产中介有时也要充当“金融中介”,是银行优质的渠道。

但在如今僧多粥少的环境下,能为银行拉贷款业务的金融中介,自然拥有了甲方般的话语权。据说,中介现在都要反向考核银行了,而银行也不得不花更多的钱“买”渠道。

一开始,返佣只按笔算,拉一笔业务给500、1000,后来卷了起来,要按比例返点,如经营贷大概在3‰到2%,甚至还有银行偷偷塞金条的情况。尤其对于一些贷款业务不佳的股份制银行和地方小银行,“返点”现象愈发风靡。

不过从去年开始,江苏、深圳、上海等地叫停返点,今年6月1日起,一些国有银行停止购车分期“高息返点”的模式。汽车按揭返点也于6月1日起消失不见。

但还是那句老话,上有政策,下有对策。

既然中介渠道容易被掐断,那就做“DTC”,绕过中间商,在社交平台做营销。如今,你只要在小红书搜索“按揭返点”,就会出现满屏的“攻略”。营销人员甚至连和客户经理谈判的策略都帮你想好了,如“假装备胎”“哭穷卖惨”。而在评论区中,不乏有用户发布“在某商行返了10‰贷款”等类似反馈。

图源:小红书

总之,社交平台上的营销只是银行渠道暗战的一个极小的切面,所以当贷款产品营销打着“绿色低碳”的旗号无孔不入地渗入日常生活中时,也就可以理解了。

对抗“零利率时代”

如果说层出不穷的营销动作反映了银行贷款渠道的焦虑,那么“存款送拉布布”则是焦虑的另一头:

数据显示,今年4月非金融机构新增规模达1.57万亿,同比多增1.9万亿,存款正源源不断从银行流向其他理财和基金产品,这和存款利率不断下调有很大关系。那么,当存款利率下降到1%,银行该如何抢储户?

咨询存款业务的市民

前面提到,只要国家不监管,银行可以下调贷款利率打价格战。高息揽存也是同一个道理,抬高一下融资成本又能怎样,只要产生利息就行,低净息差导致金融风险,那是监管部门的事儿。

这两种现象常见于市场化运作的民营银行,它们不仅在品牌形象和网点数量存在劣势,同时信贷和存款两端都出现“对公强、零售弱”的局面,个人存贷款比例小,难以和国有银行竞争。于是,利率价格战和高息揽存便成为了生存手段。而对于大银行而言,6月末通常是银行年中考核节点,为了业绩达标,营销行为会明显多起来。

所以,不少银行推出了“新开客户存1000拿30元现金券”或者“存款送超市会员卡”等贴息行为,而互联网平台上的各种合作补息券、贴息券则成为隐蔽渠道,甚至一些银行的经理会自掏腰包贴息。

这种行为当然要被戴上“扰乱存款市场,破坏基于服务的良性竞争秩序”的帽子。

事实上,2018年的时候监管就出手了,明令禁止现金贴息、送实物揽存等行为,但架不住互联网平台的一些特殊渠道,如送平台购物卡、包年会员等。6月9日,长三角某地方金融监管部门又加强了对“花式揽存”的监管,一些和互联网平台合作发放会员福利的方式也被叫停了。

更多藏在水下的求生手段也被挖了出来,如“存款达标包大厂或总部实习”等等。而当花招都被用尽时,中小银行在生存压力下转变盈利方式,尤其是服务费和管理费出现,也就不足为奇了。

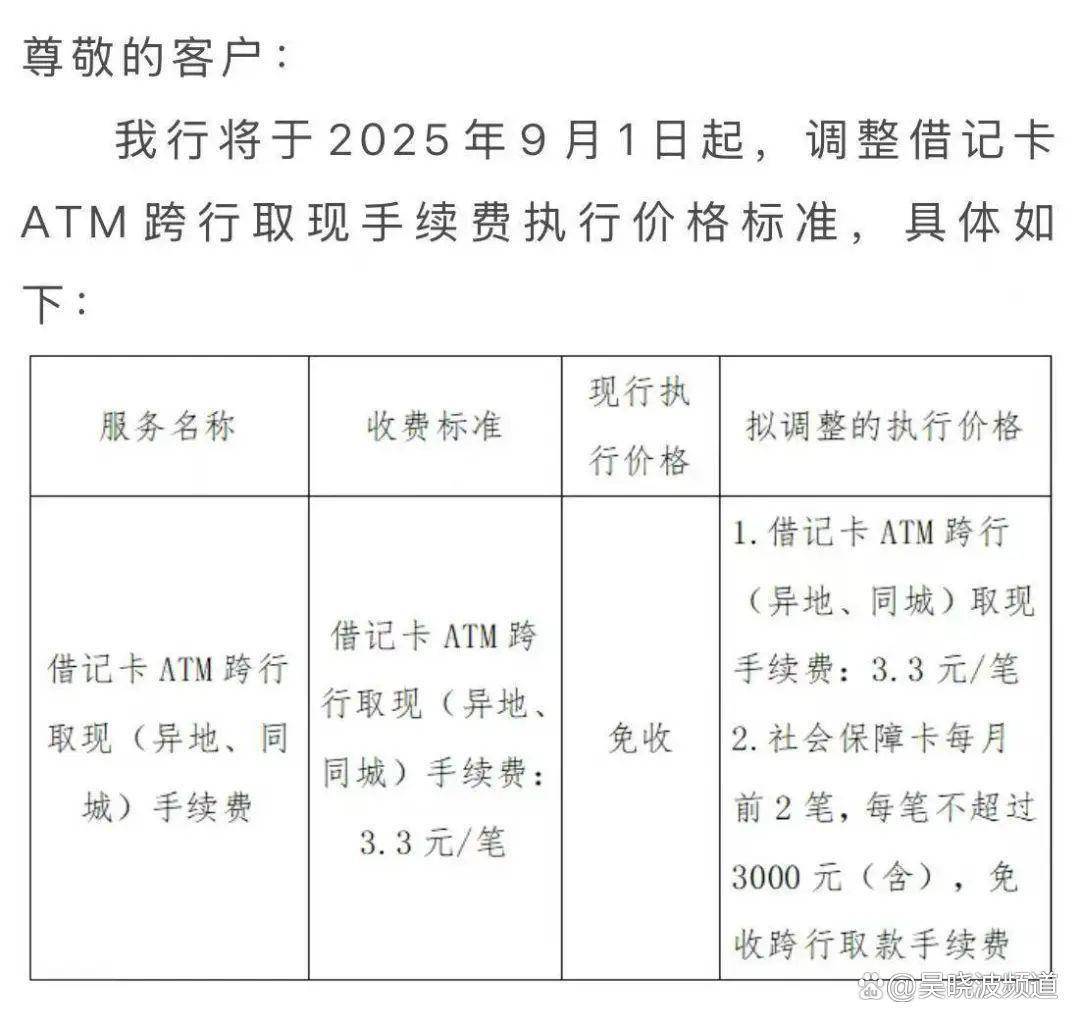

例如,跨行取现收取手续费,开具个人存款证明、资信证明收取服务费,对信用卡收取年费,银团贷款服务增收安排费、代理费等等。

所以有人说以后存钱还要收保管费,恐怕已不是一句玩笑话了。

事实上,不管是利率价格战、渠道战,还是花式揽存,本质上都是中国银行业进入到一个从未有过的时期:一个低利率、零利率甚至负利率的时代。在这个表现出低利率、低息差的时代中,银行又该如何进行业务转型?

全球发达经济体大概是在2000年后陆续进入零利率时代,如今净息差普遍降到1.2%,贷款利率降到1.3%,存款利率接近零,但经过二十多年的探索,有一些措施或许可以借鉴。

比如,欧洲银行业的应对之法主要有三类:

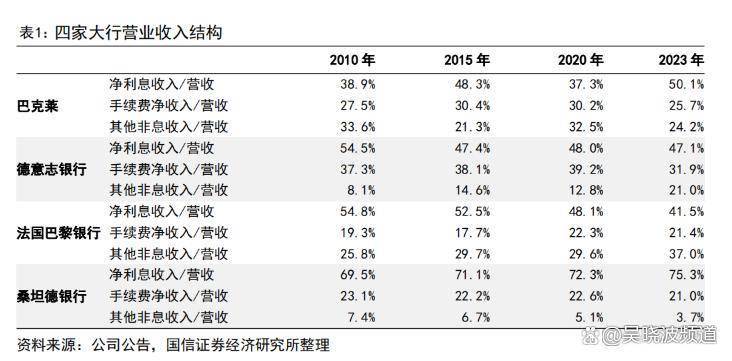

第一是拉长久期,即融入短期资金,发放长期贷款,博取期限错配收益。第二是收取服务费,欧洲银行业从2010年开始普遍增加服务费,德意志银行在2009年增设“其他服务收费科目”,两年时间增加80%。第三就是收缩战线,欧洲银行业在2019年裁员6.36万人,占全球银行业裁员总数的82%。

欧洲四大银行手续费占比

日本也有独到的措施。比如,提高非息收入,开启混业经营模式,让资产管理和财富管理成为业务增长点。日本三大银行的非息收入占比在近20年里从20%提升至60%;再比如拓展海外业务,特别在东南亚等高息区通过兼并的形式扩大规模,如今日本三大银行的海外资产及收入占比近40%。

总之,慢慢探索吧。康波周期第三阶段到来的时候,各行各业都在“擦边”,没有谁会显得更高尚,理解一下,毕竟都是为了混口饭吃。